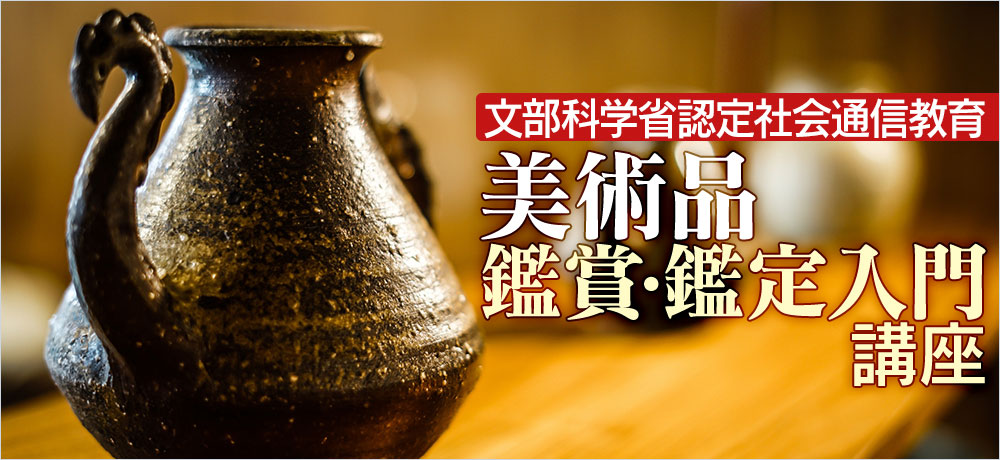

美術愛好家が待ちに待った美の総合講座文部科学省認定社会通信教育

美術品鑑賞の真髄を学び、鑑定力の基礎を養成!真贋を見分ける眼力養成講座。

美術品鑑賞の真髄を学び、鑑定力の基礎を養成!真贋を見分ける眼力養成講座。

- 百貨店

- ホテル・結婚式場

- 旅行会社

- 宝飾品

- 印刷会社

- 自治体職員…ほか

美術品の本質的な見方とは?鑑賞・鑑定力とは?真贋を見分ける眼力を養うには?美術品を見る着眼点はどこにあるか?…

今ではテレビなどですっかり身近になった“美”と“鑑定”の世界。この講座では、ミレー、モネ、ピカソ、シャガール、応挙、北斎、大観、信楽、伊万里…巨匠・大家の名品を800点以上もカラーテキストで徹底解説。名作品の誕生に秘められた歴史的背景・エピソード・謎・鑑定ポイントなどにも迫ります。これまで何となく鑑賞し、理解していたアートの見方や楽しみ方が一変する、画期的な美の教養講座です。

読むほど学ぶほどに没頭してしまうほどおもしろいテキスト。さあ、あなたも“美の物知り博士”に!

特色

- 1. 日本画・洋画・書と水墨画・陶磁器。分野別に学べる実践的カリキュラム

- 美術系書籍の場合、通常は特定の分野に内容が偏りがちですが、美術品の総合的鑑賞・鑑定力を養成する当講座は、日本画・洋画・書と水墨画・陶磁器と様々な分野を網羅。専門の第一級研究者により執筆され、それぞれの作者や作品について研究者の目線から解説しています。これにより、本講座を学習することで、‘美の物知り博士’になることを目指します。

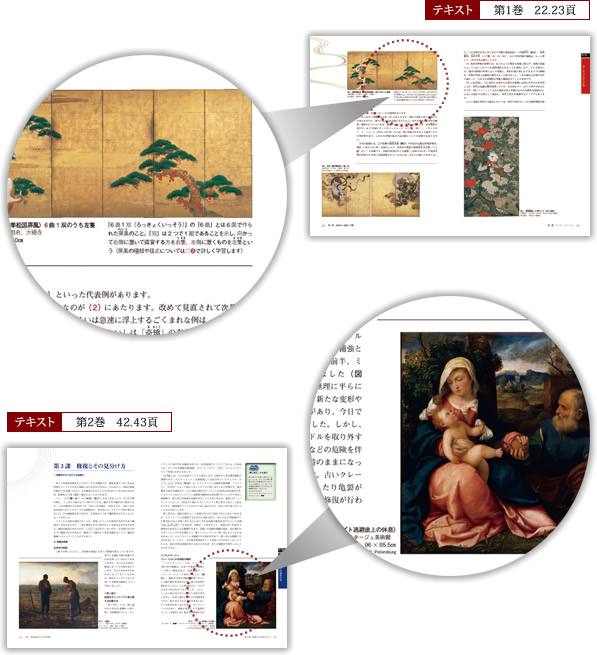

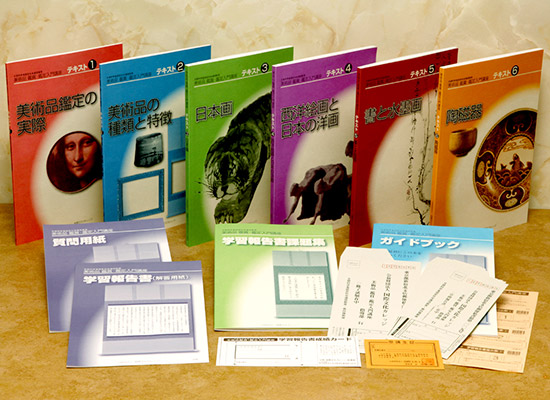

- 2. テキストには歴史的名品など実に800点以上のカラー写真・図版を多用

- 美術品の鑑賞・鑑定力を養成する講座ですから、実に800点以上の写真や図版を用意。オールカラーの豪華テキストは、まるで美術館巡りを楽しんでいるかのよう。真贋に関する知識までワクワクしながら楽しく学べます。

講座の内容と特色 標準6ヶ月で美術品鑑賞の真髄を学び、鑑定力の基礎を養成!

美術品の見方が驚くほど変わり、目利き力が高まる!

大家の技や名品には、水墨画や絵画の作品作りにつながるヒントもいっぱい!

あの巨匠、あの名品が…

まるで美術館巡りをしているかのように学べるオールカラーの豪華テキスト!

指導システム 学習成果を確認する全6回の「添削指導」

本講座は「美術品の鑑賞・鑑定の基礎」についてわかりやすく、キメ細やかに指導します。

- 学習成果を確認する全6回の「添削指導」

美術品鑑賞・鑑定の知識を幅広く、着実に身に付けていただくため、テキスト各巻の修了毎に「添削指導」を行います。全6回の添削指導により、学習成果をチェック・確認し、あなたの鑑賞・鑑定能力を養成します。 - 分からないこと、疑問が解決できる便利な「質問制度」

学習中に分からないことや疑問が生じた時はご質問をお受けいたします。分かりやすく回答し、学習成果の一層の向上を図ります。質問は教材にセットされた専用「質問用紙」を使って行いますので、学習が修了した後でも、役立つ資料として永く保存して活用いただけます。

(テキストの内容やガイドブックに直接関係のない、特定の美術品に対する鑑賞や鑑定依頼等は質問としてお受けできません。)

テキスト テキストには大家の名品など実に800点以上のカラー写真・図版を掲載!

テキスト内容

-

テキスト【1】美術品鑑定の実際監修:瀬木慎一

描かれた時代の感じがするか、描き方に過不足はないか、その作者にふさわしい印象を受けるか? 価値は何に左右されるか、その作品が作者のものであることを証明するものとは? 評価は固定的か? …、美術品の流通・マーケットの仕組みや東西の実録贋作事件をまじえながら実に興味深く学べます!

- 第1章 美術品の評価と鑑定

- 第1課 評価・鑑定の考え方と方法

- 大前提 ─ 「よく見ること」

- 基本的な見方

- 評価するということ

- どのように評価するか

- 評価の種類と表示

- 第2課 評価・鑑定の実際

- 基本3原則

- オールド・マスターの見方

- 評価の実現には時間がかかる

- 贋作の氾濫

- 現代美術の評価と贋作

略図ピカソの作風の変化 - 第2章 美術品の流通と市場

- 第1課 マーケットのしくみ

- 美術品の特性

- 評価は変化する

- 第2課 マーケットの進歩

- 多様化するマーケット

- オークションの発展

略図美術品流通の仕組みSTUDY!美術コレクターの先駆者たち - 第3章 贋作東西事件史

- 第1課 西洋の贋作事件

- 近世

- 近代

- 1928年 ゴッホの贋作「オットー・ヴァッカー事件」

- 1945年 フェルメールの贋作「ファン・メーヘレン事件」

- 第2課 日本の贋作事件

- 江戸時代

- 昭和 肉筆浮世絵贋作「春峯庵事件」

- フランス絵画の贋作「滝川太郎事件」

- 重要文化財指定解除「永仁の壺事件」

- 「フェルナン・ルグロ事件」

- 第3課 作者は誰?─ 作者判定の問題

- 弟子・工房作などによる類似の作例

- 近年の主な真贋論争

-

テキスト【2】美術品の種類と特徴監修:森 直義

古画と新画の違い、やまと絵とは何か? 作品に記される署名、印、年記とは? 岩絵具、雲肌麻紙、植物筆とは? 洋画のキャンヴァスの木枠や額装も鑑定の手掛かりになる? 油彩画の経年変化と劣化、修復された痕跡はどのように見極めるか? など…、書や絵、陶磁器の鑑賞・鑑定の基礎知識が楽しく分かりやすく身につきます!

- 第1章 書画

- 第1課 書画の歴史と分類

- 「古画」と「新画」に分類される日本の絵画

- 「古画」

- 新画

STUDY!作者のサイン「落款」 - 第2課 書画に用いられる材料と装訂

- 伝統的な顔料(岩絵具)および染料

- 新しい絵具

- 膠着材

- 支持体(基底材)

- 表具の形態

- 表具に使用する裏打紙

- 表具に使用する裂地

- 表具に使用する接着剤

表具主な表具の形態 - 第3課 筆の成り立ちと種類

- 心(芯)のある筆から心のない筆へ

- 筆が変われば描線も変わる

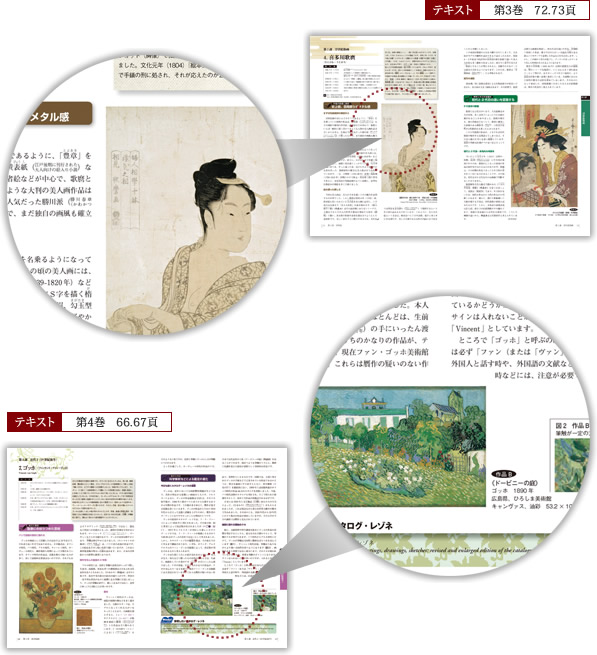

- 第2章 西洋絵画と日本の洋画

- 第1課 洋画の技法と組成

- 洋画とは?

- 様々な支持体

- 洋画の技法

- 油彩画の組成

年表洋画の歴史 - 第2課 油彩画の経年変化と劣化

- 支持体の経年変化と劣化

- 絵具層の亀裂

- 剥離と欠損

- 表層の経年変化

- 第3課 修復とその見分け方

- 修復されていることを前提に

- 修復の実態

- 修復の基本理念

- 洗浄

- 修復の見分け方

- 鑑定へ

- 第3章 陶磁器

- 第1課 陶磁器の特性

- 土器と陶器

- 磁器

- 表面の装飾

- 陶磁器の部分名称

略図陶磁器の部分名称略図陶磁器の主な形状略図その他の陶磁器STUDY!茶人の趣味「◯◯好み」 - 第2課 陶磁器の主な材料と用具

- 釉薬

- 窯

- 素地の材料と成形法

略図日本の陶磁器の産地 - 第3課 様々な用具用材と技法

- そのほかの釉薬

- 釉肌

- 成形法

- 焼成

- そのほかの装飾技法

-

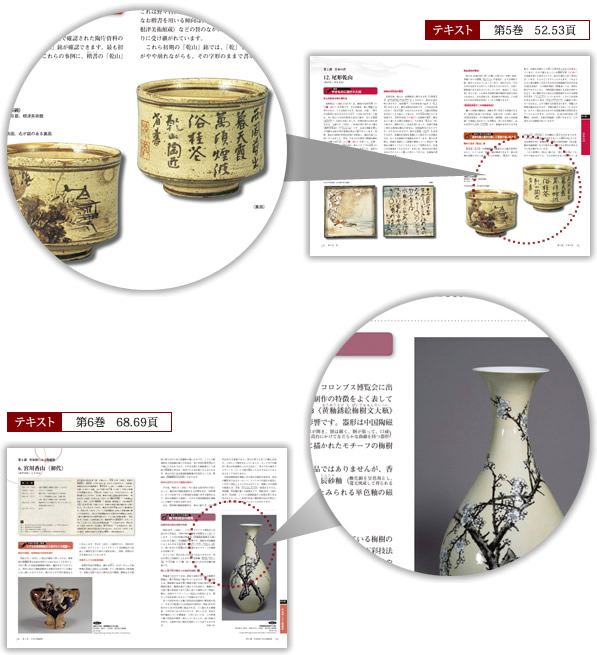

テキスト【3】日本画監修:安村敏信

花鳥、岩、流れなど日本画の精緻な描写はこのように表現されていたのか! 贋作にある気の抜けた描写を見逃さない! 浮世絵に多い異版、複製版画をどのように見極めるか? 同じ作家でも署名や印は変わることがある……、作家不祥の仏教画からはじまり、やまと絵・絵巻物、漢画、琳派、浮世絵などをワクワクしながら学べます!

- 第1章 上代〜近世の絵画

- 第1課 上代の絵画

- 飛鳥・奈良時代

- 平安時代

- 鎌倉時代

- 第2課 やまと絵と漢画

- 土佐光信

- 土佐光起

- 住吉如慶/具慶

- 狩野元信

- 狩野永徳

- 狩野探幽

- 狩野山雪

- 狩野養信

- 長谷川等伯

- 久隅守景

- 英一蝶

そこが知りたい!美の知恵袋(1)美術品を日常にどう生かすか - 第3課 円山・四条派と奇想派

- 円山応挙

- 松村月渓(呉春)

- 長沢芦雪

- 伊藤若冲

- 曽我蕭白

- 第4課 琳派

- 俵屋宗達

- 尾形光琳

- 渡辺始興

- 中村芳中

- 酒井抱一

- 鈴木其一

- 池田孤邨

STUDY!画家の暮らしぶりとは?そこが知りたい!美の知恵袋(2)骨董市、アートフェアのススメ - 第2章 浮世絵

- 第1課 浮世絵の黎明

- 岩佐又兵衛

- 菱川師宣

- 第2課 浮世絵版画

- 奥村政信

- 鈴木春信

- 鳥居清長

- 喜多川歌麿

- 東洲斎写楽

- 葛飾北斎

- 歌川豊国

- 歌川広重

- 歌川国芳

- 河鍋暁斎

- 大蘇芳年

- 春峯庵事件

STUDY!大判?細判?浮世絵のサイズいろいろそこが知りたい!美の知恵袋(3)浮世絵を買ってみよう - 第3章 近現代の絵画

- 第1課 明治時代

- 狩野芳崖

- 橋本雅邦

- 下村観山

- 横山大観

- 竹内栖鳳

- 菱田春草

- 菊池容斎

- 川合玉堂

- 第2課 大正時代

- 速水御舟

- 村上華岳

- 今村紫紅

- 小茂田青樹

- 秦テルヲ

- 鏑木清方

- 上村松園

- 土田麦僊

そこが知りたい!美の知恵袋(4)ホンモノと見分けがつかない「巧芸画」 - 第3課 昭和時代

- 小林古径

- 福田平八郎

- 安田靫彦

- 小野竹喬

- 前田青邨

- 山口蓬春

- 徳岡神泉

- 近藤浩一路

-

テキスト【4】西洋絵画と日本の洋画監修:岡部昌幸/宮崎克己

この巨匠、この天才たちの絵や版画はこのように見れば良かったのか! この大家にはこんなにも贋作が多かったのか! サインは本物なのに絵は贋作とは? ……、今まで知らなかった奥深い内面までが、本当に目が覚めるように分かります!

- 第1章 洋画の鑑賞や鑑定にあたって

- 第1課 洋画とは

- 西洋絵画と日本の洋画の関係

- 知識ではなく知と精神の自由を

- 鑑賞・鑑定を学ぶ心構え

- 第2課 カタログ・レゾネ

- カタログ・レゾネとは

- 基本データ

- 参考データ

- カタログ・レゾネの入手・閲覧の方法

- 第3課 科学解析(技法材料研究)の利用

- 作品を科学的に見る

- 作品観察の様々な方法

- 第2章 西洋絵画

- 第1課 ルネサンス〜ロココ(15〜18世紀)

- レオナルド・ダ・ヴィンチ

- ミケランジェロ

- ラファエロ

- デューラー

- ティツィアーノ

- エル・グレコ

- ルーベンス

- レンブラント

- フェルメール

- フラゴナール

そこが知りたい!美の知恵袋(1)誰でも買える美術作品 - 第2課 近代1(19世紀前半)

- ゴヤ

- アングル

- ドラクロワ

- コロー

- ミレー

- クールベ

- ミレイ

- 第3課 近代2(19世紀後半)

- マネ

- ドガ

- モネ

- ルノワール

- セザンヌ

- ゴーギャン

- ゴッホ

- ムンク

- クリムト

そこが知りたい!美の知恵袋(2)「本物」が発するエネルギーを感じよう - 第4課 現代(20世紀)

- マティス

- ピカソ

- カンディンスキー

- クレー

- シャガール

- モディリアーニ

- ユトリロ

STUDY!参照したいカタログ・レゾネ - 第3章 日本の洋画

- 第1課 明治維新とその後

- ワーグマン

- 高橋由一

- 川村清雄

- 浅井忠

- 黒田清輝

- 藤島武二

- 青木繁

そこが知りたい!美の知恵袋(3)美術館へ行こう - 第2課 大正〜現代

- 萬鉄五郎

- 岸田劉生

- 村山槐多

- 梅原龍三郎

- 安井曾太郎

- 佐伯祐三

- 国吉康雄

- 東郷青児

- 岡鹿之助

- 靉光

- 猪熊弦一郎

そこが知りたい!美の知恵袋(4)夭折の画家の時代 - 第3課 版画

- 竹久夢二

- 恩地孝四郎

- 谷中安規

- 川上澄生

- 長谷川潔

- 奥山儀八郎

- 池田満寿夫

STUDY!参照したいカタログ・レゾネ

-

テキスト【5】書と水墨画監修:名児耶明/島尾 新

この大家の書や墨絵にはこんな署名や印が使われていたのか! 等伯や大観にも写し継がれた名品とは? 筆づかいや線質・リズムの特徴、料紙、歴史的背景なども本当によく分かる!……、本物を見極める力が付き、骨董品を見る目もグングン養われます!

- 第1章 書

- 第1課 中国の書

- 王羲之

- 蘭亭序

- 九成宮禮泉銘

- 書譜

- 真草千字文

- 宋代の書

- 黄庭堅

- 張即之

- 董其昌

STUDY!書体の変遷 漢字と仮名の成立そこが知りたい!美の知恵袋(1)書の鑑定と鑑賞のために - 第2課 日本の書

- 聖武天皇

- 藤原佐理

- 土佐日記

- 高野切

- 伊予切

- 桂本万葉集

- 継色紙

- 熊野懐紙

- 小倉色紙

- 伏見天皇

- 一休宗純

- 尾形乾山

- 松花堂昭乗

- 近衞信尹

- 本阿弥光悦

- 松尾芭蕉

STUDY!日本書道史の祖 空海STUDY!「独自の書風」が生まれた意外な理由 良寛の書 - 第2章 水墨画

- 第1課 様々な背景からみる水墨画

- 水墨画の捉え方

- 落款

- 鑑蔵印

- 模写と翻案

- 国籍の判定

- 複製技術

STUDY!鑑定家 フリードレンダーSTUDY!印章のいろいろ 形と名前STUDY!墨STUDY!複製技術 - 第2課 作家別にみる水墨画

- 雪舟

- 狩野元信

- 狩野永徳

- 如拙

- 円山応挙

- 池大雅

- 与謝蕪村

- 浦上玉堂

- 田能村竹田

- 谷文晁

- 富岡鉄斎

- 宮本武蔵

- 白隠

- 仙

- 牧谿

- 玉澗

- 董其昌

- 梁楷

そこが知りたい!美の知恵袋(2)余白の美と墨の魅力そこが知りたい!美の知恵袋(3)鑑定家フリードレンダー

-

テキスト【6】陶磁器監修:井上喜久男

形・文様から制作年代をどう読むか? 地肌の違いとは? 九谷古窒製品には“目跡がない”とは? 模倣や復古品が多い新羅! 模様や装飾に込められた意味と時代をどのように見極めるか? 焼き物の時代背景、釉薬の特徴や化学変化、絵付技法から著名作家の特徴に至るまで新鮮に解説します!

- 第1章 日本の陶磁器

- 第1課 古代の土器・陶器

- 須恵器

- 青瓷〈三彩・緑釉〉

- 白瓷〈灰釉〉

- 第2課 中世の陶器

- 瀬戸・美濃

- 常滑・渥美

- 越前

- 珠洲

- 信楽

- 丹波

- 備前

そこが知りたい!美の知恵袋(1)鑑定士として「いい仕事」をするために - 第3課 桃山期の陶器

- 美濃〈瀬戸黒・黄瀬戸〉

- 美濃〈志野・織部〉

- 備前

- 伊賀

- 唐津・高取・上野

- 第4課 江戸時代の陶磁器

- 伊万里〈初期伊万里・柿右衛門様式〉

- 伊万里〈鍋島・古九谷様式〉

- 京焼

- 丹波・源内

- 小代・八代

- 薩摩・壺屋

- 瀬戸・御深井

- 益子・切込

- 志戸呂・萬古

STUDY!時代の特色を見極める - 第5課 作家別にみる陶磁器

- 楽長次郎

- 野々村仁清

- 尾形乾山

- 永楽保全

- 青木木米

- 宮川香山(初代)

- 清風與平(3代)

- 板谷波山

- 富本憲吉

- 北大路魯山人

- 浜田庄司

- 荒川豊蔵

- 加藤唐九郎

- 加藤友太郎

- 金重陶陽

- 石黒宗麿

- 八木一夫

- 加守田章二

- 第2章 海外の陶磁器

- 第1課 中国の陶磁器

- 刑窯・定窯

- 磁州窯

- 越州窯

- 龍泉窯青磁

- 景徳鎮窯

- 建窯

- 鈞窯

- 唐三彩

- 宜興窯

- 第2課 朝鮮半島と東南アジアの陶磁器

- 新羅

- 高麗青磁

- 李朝〈朝鮮王朝〉

- 安南・南蛮

- クメール

- タイ・ミャンマー

STUDY!個性が色々「高麗茶碗」 - 第3課 ヨーロッパの陶磁器

- マイセン

- セーブル

- ウェッジウッド

- ロイヤルコペンハーゲン

- ミントン

- ジョルナイ

特定の美術品の評価額を判定する学習内容は含まれません

- 教材セット一部変更する場合があります。

- テキスト6冊

- ガイドブック

- 添削・質問関係書類一式

- 標準学習期間

- 6ヵ月

- 添削

- 7回(修了課題1回を含む)

- 一般個人受講料税込み 送料当方負担

- 一括払い39,000円

- 分割払い3,980円×10回(10ヵ月)総計:39,800円

受講についてのお知らせ

- 文部科学省認定社会通信教育とは?社会教育法に基づいて学校法人又は社団法人、財団法人などが行う通信教育で、社会教育上推奨すべき通信講座を、文部科学省が認定しています。

認定講座の学習に関する郵便物は「第四種郵便」が適用され、その受講生は添削課題を提出したり質問用紙を送ったりする際に、重量100グラムまで15円(以降100グラム増ごとに10円増〜上限1キロまで)の特別料金で郵送できます。 - 金額には、教材費、指導費、消費税などが含まれます。ただし、添削課題や質問を提出する際の封筒に貼る郵便切手代はお客様がご負担ください。

- 支払い期間と標準学習期間は異なります。

- 標準学習期間は6ヵ月、添削回数は7回(修了課題1回を含む)です。

- 当講座の標準学習期間は6ヵ月ですが、受講開始から最長9ヵ月間、添削指導・質問指導などすべての指導サービスが受けられます。

- 教材はお申込みをいただいてから、およそ10日前後でお届けいたします。教材は分割送付ではなく、基本的に最初にすべての教材をお送りいたします。

- 教材の送料は、日本全国どちらでも当方が負担いたします。

- お支払い方法は、教材に同封の払込用紙で、下記のうちいずれかをお選びいただけます。

教材到着後2週間以内にご送金ください。払込用紙は一括用と分割用の両方がセットされていますので、ご都合のよろしい方でお支払いください。なお、お支払いの際の送金手数料はお客様がご負担願います。

- 郵便振替

- コンビニ決済

- 請求書支払い(LINE Pay/FamiPay/au PAY/d払い/PayPayに対応)

- 万が一、教材に汚損、破損、乱丁、落丁等があった場合には返送料・送料を当方で負担し、お取替えいたします。

- 教材がお気に召さない場合や、ご都合でご受講できなくなった場合は、教材到着後8日以内であればご返品いただけます(キャンセル料は不要、返送料のみお客様がご負担願います)。

- なお、ご返品の際は、教材一式を下記宛先へ、宅配便などでご返送ください。

【返品先】〒350-1111

埼玉県川越市野田1050-1

株式会社ユーキャンロジ

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-2-38

TEL.03-3378-0701(電話番号はお間違えのないように)

当カレッジは、お申込みや個人情報のコンピュータ管理を(株)ユーキャン〔U−CAN〕が開発したコンピュータシステムにより厳重に管理しております。

個人情報の入力画面は、〔www.u-can.co.jp〕に移行します。

ご注意

上のボタンは「一般個人受講」のお申込み専用ボタンです。申し訳ございませんが、このホームページからは「法人受講」のお申込みができません。「法人受講」に関する内容は当カレッジ法人事業部(TEL.03-3360-1223またはメール)までお問い合わせください。法人のお客様へ

当カレッジは「一般個人受講」と「法人受講」で受講生の管理システムが異なり、お申込み手続き後の変更ができかねますのでご注意ください。

ご自分の該当が「一般個人受講」か「法人受講」かわからない場合は、お手数ですが必ずお申込み手続きの前に上記法人事業部までお問い合わせください。